猫は腎臓と泌尿器系の病気が多い動物です。

歳をとった子に多いのが慢性腎臓病。

少しずつ進行するため急な症状が出にくく気付かれにくい病気です。

たくさんお水を飲むようになった

オシッコの量や回数が多くなった

食べているのに何となく痩せてきた

毛ヅヤがなくなってきた・・・などが当てはまる場合には注意が必要です。

一度腎臓のチェックを受けた方がよいでしょう。

一方で、若い子に多いのが泌尿器系に“石”ができる病気です。

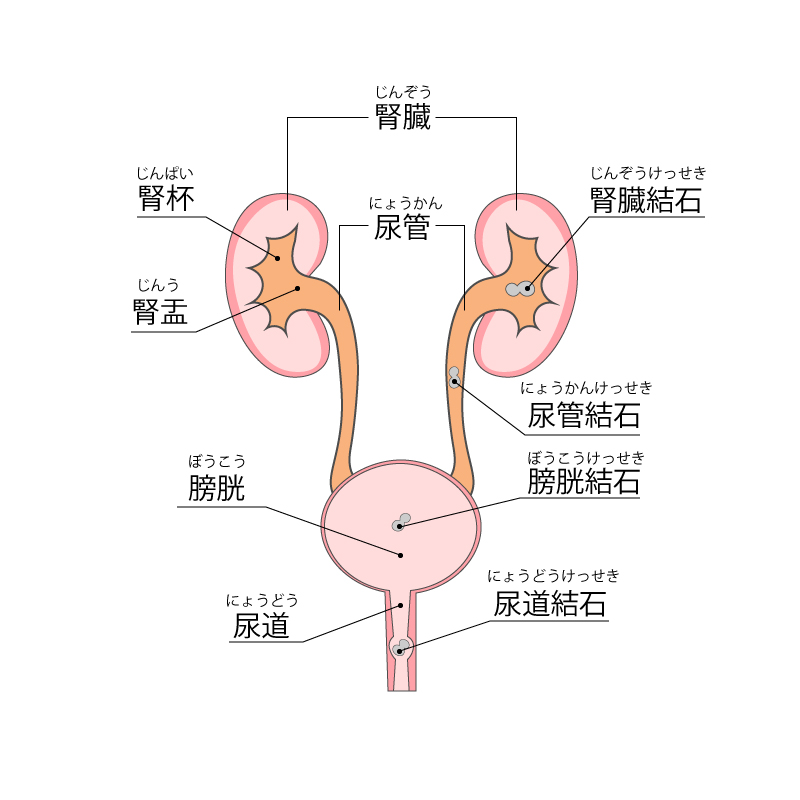

膀胱にできた結石による尿道閉塞(尿道に石が詰まってオシッコがでない病気)や膀胱炎などはよく耳にする病気かと思いますが、最近多いのは「尿管結石(にょうかんけっせき)」です。

尿管(にょうかん)とは、腎臓と膀胱をつなぐ細い管 (くだ)で、腎臓で作られた尿/オシッコはこの尿管を通って膀胱に送られます。

“石”はまず腎臓にできます(腎結石)。

“石”といっても、大きさは1~2mmせいぜい3mm程度で非常に小さい砂粒みたいなものです。

しかしながら猫の尿管は直径1mmもないほどの細い管です。

そのため尿の流れにのって腎臓から小さい砂粒が流れ出てくると、途中で突っ掛かってしまうのです。

すると、その位置で尿の流れが滞り、そこまでの尿管が膨らんでいきます。

そして、尿は腎臓の中にも溜まり続けてしまいます。

そうなると、腎臓は苦しくなり急性腎障害を起こします(水腎症/水尿管症/急性腎炎)。

場合によっては、結石で尿管の中が完全に塞がってしまうこともあります。

すると尿路の鬱滞は急激に進み、状況はあっという間に悪くなります。

通常、腎臓では尿が作られ続けますが、腎臓がダメージを受けると尿を作る余力がどんどんなくなっていきます。

腎臓は再生できない臓器です。

結石による尿路の鬱滞を解除してあげないと、腎障害は進み続け、そのまま腎臓の機能がなくなってしまいます。

こんなに恐ろしい病気ですが、実は意外と発見されにくい病気でもあります。

理由その① 腎臓が2つあるから!

尿管結石による尿路の鬱滞で片側の腎臓がダメージを受けても、実は反対側の腎臓が頑張ることができます。

すると、はっきりとした症状がでないまま過ごしていることがあります。

理由その② 血液検査では結石があるかどうかが分からないから!

血液検査で腎臓の値が少し悪かったとしても、その原因が「尿管結石で尿の流れが悪くなっているからだ」とは言えません。

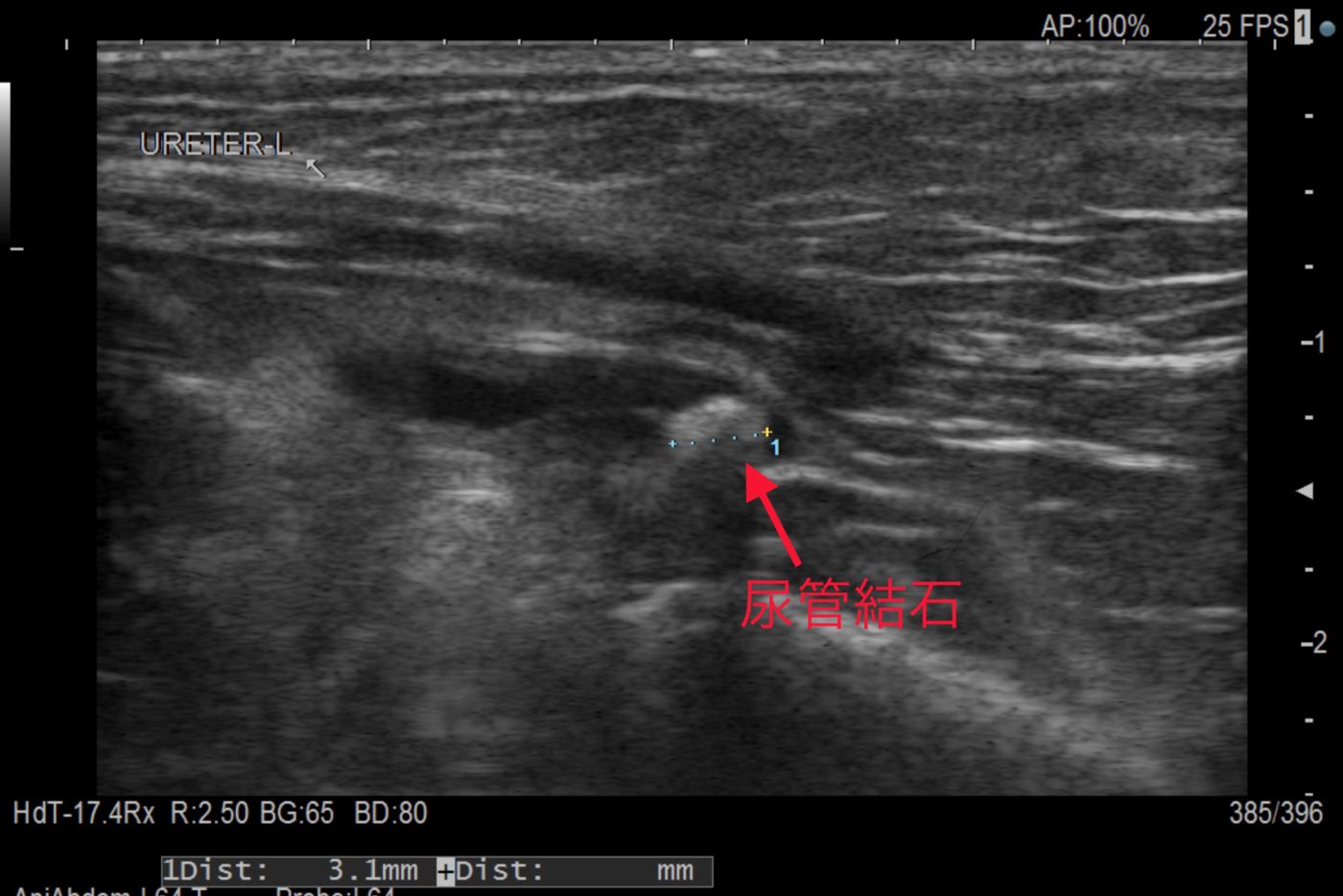

結石による問題かどうかは超音波検査で確認するしかありません。

レントゲン検査で結石は確認できますが、それが原因かはレントゲン検査のみでは言い切れません。

治療法は大きく2つあります。

1つは内科治療です。

点滴をして尿をたくさん作らせ、尿管の石が流れるようにするのです。

これは、腎臓や尿管の状態にまだ余力がある場合に限ります。

もう1つは外科治療です。

尿管から直接結石を取り除くのです。

分かりやすい方法ですが、もちろん石の数や腎臓の状況でいろいろと準備が必要な場合があります。

実は、尿管結石ができやすい子がいます。

アメリカンショートヘアー、スコティッシュフォールド、マンチカンに多く、早いと1歳で尿管結石が詰まって手術を受ける子もいます。

この子は結石ができやすい子かどうか、今の状況を知っておくのも大切です。

気になる場合は、まず検査を受けてみることをお勧めします。

大学卒業後、北海道の動物病院に6年間勤務。 その後、麻布大学付属動物病院にて全科研修医として勉強し、同大学病院にて腎泌尿器科の特任助手を務める。 2019年ガリレオ動物病院勤務。